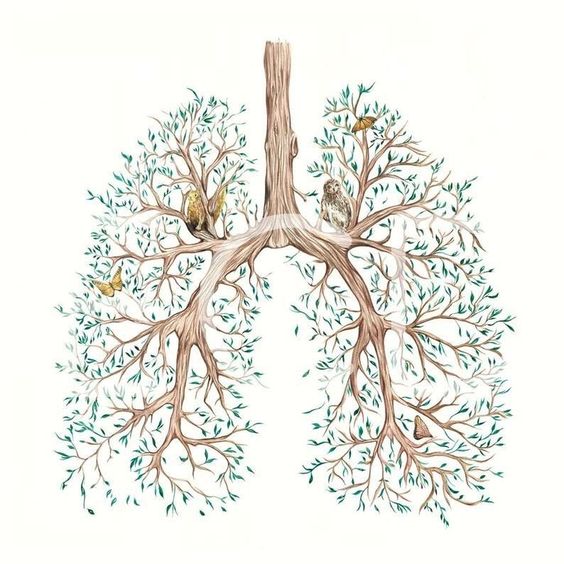

~Hidup bukan soal memilih antara melawan atau pasrah. Ia lebih mirip dengan bernapas: tarik, tahan, lepaskan.

Tarikan adalah resistance, penahanan adalah kesadaran, dan hembusan adalah surrender.

Kalau kamu hanya menarik terus, kamu akan kehabisan napas.

Tapi kalau hanya menghembus, kamu akan kehilangan tenaga.

Begitu juga dalam hidup. Kadang kamu perlu bertahan—menolak untuk hanyut dalam arus yang merusak.

Kadang kamu perlu melepas—membiarkan sesuatu terjadi tanpa harus selalu menjadi pengendali.

Seperti napas, seperti gelombang, seperti siklus kehidupan itu sendiri.

Namun, ada kebingungan umum: banyak orang mencoba surrender dengan cara yang justru memperkuat ego.

Seperti yang dijelaskan dalam ajaran non-dualitas:

“Aku mencoba menyerah” berarti “aku” masih aktif.

Padahal, surrender sejati terjadi bukan saat “aku” melakukan sesuatu,

melainkan ketika “aku” larut dalam kesadaran yang lebih luas.

Bayangkan daun yang jatuh ke sungai.

Ia tidak memutuskan untuk mengapung.

Ia hanya berhenti menolak arus.

Dalam surrender sejati, tidak ada lagi yang mencoba.

Yang tersisa hanyalah mengalir.

Namun resistance bukan selalu sesuatu yang keliru.

Ada dua wajah dari resistance.

Yang pertama muncul dari ego—penolakan karena tak nyaman, karena ingin menghindar dari rasa sakit.

“Aku tidak ingin merasa sedih,” justru melahirkan penderitaan ganda: sedih, lalu marah karena sedih.

Seperti menolak hujan, padahal kamu bisa meneduh… atau menari di bawahnya.

Tapi ada juga resistance yang lahir dari kedalaman, dari gerakan batin yang jernih.

Ia bukan ego yang melawan karena takut kalah, tapi jiwa yang menjaga arah hidup tetap lurus.

Seperti akar pohon yang mencengkeram tanah saat badai datang—bukan untuk melawan angin, tapi agar kehidupan tetap berdiri.

Untuk membedakannya?

Dengarkan nadanya.

Kalau resistance datang dengan ketegangan dan kemarahan, bisa jadi itu ego.

Tapi jika ia hadir dengan ketenangan yang tegas, mungkin itu adalah kebenaran yang sedang berbicara lewatmu.

Sebuah gerakan alami yang lahir bukan karena ingin menang, tapi karena ada sesuatu yang perlu dijaga tetap utuh.

Gerakan ini bahkan bisa dirasakan dalam tubuh spiritual seperti sholat.

Berdiri tegak dalam takbir—itu adalah resistance: tubuh bersiaga, kesadaran penuh.

Lalu rukuk, dan lebih jauh lagi, sujud—itulah surrender.

Saat dahi menyentuh bumi, “aku” melebur ke tanah,

dan tubuh menjadi ruang kosong tempat kehadiran mengalir.

Namun lihat: kamu selalu bangkit lagi setelah sujud.

Duduk sejenak—ego muncul lembut—lalu tunduk lagi.

Begitulah hidup: bangkit dan tunduk, bergerak di antara keakuan dan keikhlasan.

Surrender bukan sikap menyerah karena tak bisa berbuat apa-apa.

Ia adalah bentuk tertinggi dari percaya.

Dan resistance bukan selalu penolakan.

Ia bisa jadi penjaga nuranimu—menegaskan batas, arah, dan makna.

Seperti pelukis yang tahu kapan harus menekan kuas dan kapan membiarkannya mengalir.

Seperti petani yang menanam dan menyiram, tapi tak bisa memaksa benih tumbuh.

Seperti napas… tarik… tahan… lepas.

Di sanalah tempatmu belajar—mengolah, bukan menguasai.

Kehidupan bukan medan perang yang harus kamu menangkan,

juga bukan panggung sandiwara yang harus kamu kendalikan.

Ia adalah gerakan yang terus terjadi: di tubuhmu, di jiwamu, di semesta yang tak pernah diam.

Dan dalam setiap detiknya, mungkin kamu sedang diajari...

bahwa melepaskan tidak selalu berarti berhenti,

dan bertahan tidak selalu berarti menolak.

Tapi keduanya bisa jadi bentuk kasih yang sama:

satu melepas karena percaya, satu bertahan karena cinta.

Dan mungkin, lebih dari semua itu—

bernapas adalah dirimu sendiri, dan kebenaran itu sendiri.

Bukan hanya tentang menarik atau melepaskan,

tapi tentang menyadari utuhnya gerakan hidup yang tak pernah lepas darimu.

Karena dalam satu tarikan dan satu hembusan,

dalam satu tegak dan satu sujud,

ada semesta yang berdiam… dan hidup bersamamu.